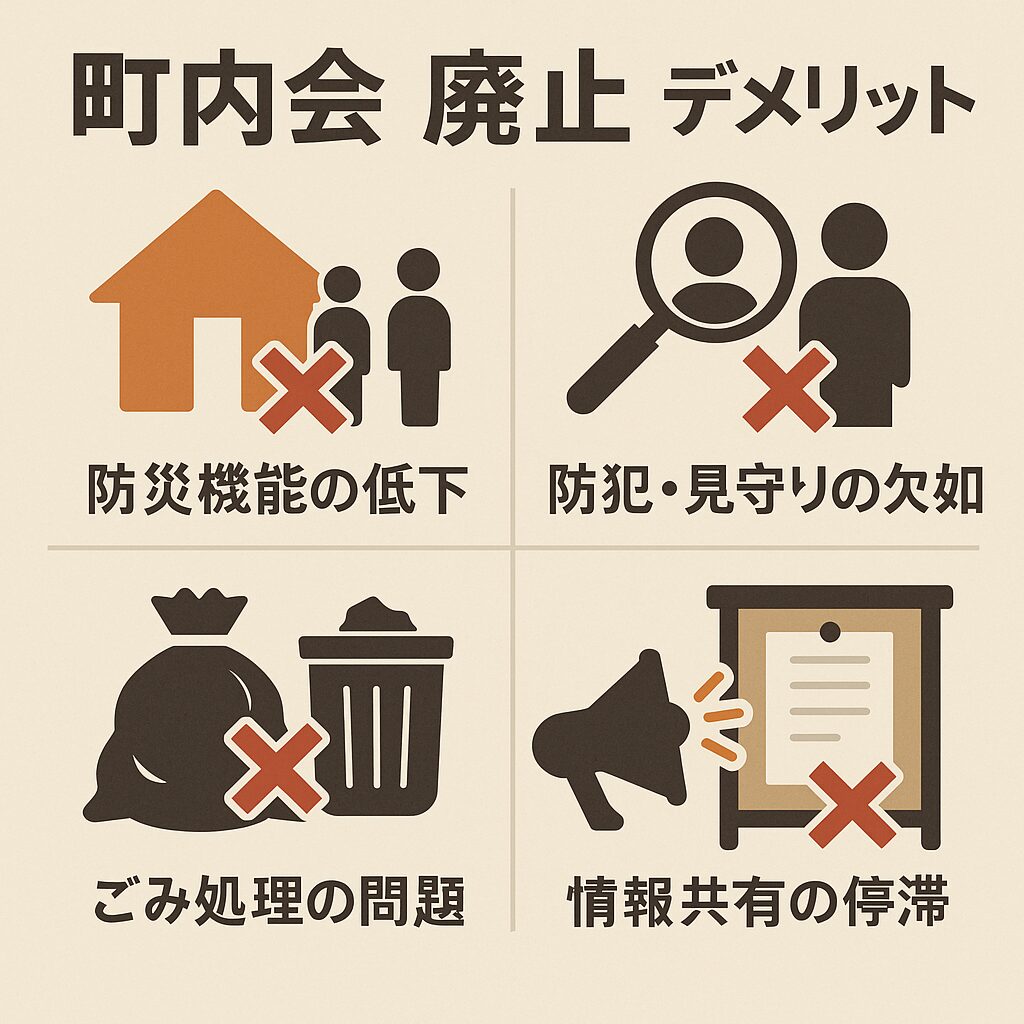

近年、町内会や自治会の解散や活動縮小が全国各地で増えています。役員の高齢化や担い手不足、加入率低下といった課題から「もう維持できない」と判断する地域も少なくありません。しかし、町内会を廃止することで失われるのは「行事や集まり」だけではありません。防災・防犯・高齢者見守り・生活インフラ管理・情報共有といった地域の基盤機能が一気に弱まり、想像以上のデメリットが生じます。本記事では、町内会廃止による具体的な影響を事例とデータを交えて解説し、廃止前に検討すべき代替策や再設計のヒントを詳しく紹介します。

\人気商品はコレ!/ 楽天ランキングページはこちら<PR>

\人気アイテムをチェックしよう!/ Amazon売れ筋ランキングはこちら<PR>

まず「何が失われるか」を機能別に整理

防災(安否確認・避難誘導・備蓄管理)が止まると何が起きるか

町内会が担ってきた最大の役割の一つが、防災機能です。多くの町内会では、災害発生時に安否確認を行うための名簿を持ち、誰が高齢者か、誰が介護を必要としているかといった情報を把握しています。廃止されると、この情報共有が途絶え、発災直後の救助が遅れます。消防や行政が現場に到着するのは、多くの場合、数時間〜数日後。その間に命を守るのは近隣住民です。さらに、避難所への誘導や非常食・毛布などの備蓄管理も町内会が担っているケースが多く、これらの物資が「どこに保管されているか分からない」「期限切れになっていた」という事態は致命的です。過去の地震や豪雨災害でも、町内会が存在しない地域では初動対応が混乱し、避難が遅れた事例が複数報告されています。

防犯(見守り・通学路パトロール・不審者情報共有)の穴

町内会が廃止されると、防犯パトロールの継続が難しくなります。通学路の見守りや夜間の巡回は、警察だけではカバーできません。住民同士の顔の見える関係がなくなることで、「不審な人物がうろついていても気づかない」「声をかけにくい」という状況が生まれます。また、不審者情報の共有も滞り、子どもや高齢者が危険にさらされる可能性が高まります。犯罪抑止効果は「地域の目の多さ」に比例するため、パトロールや声かけがなくなることは治安悪化の大きな要因となります。

福祉と見守り(高齢者・ひとり親・障がいのある人)への影響

町内会は「ミニ福祉ネットワーク」としても機能しています。特に一人暮らしの高齢者は、町内会を通じた交流や安否確認で孤立を防いでいます。これがなくなると、異変に気づくのが遅れ、孤独死や健康悪化のリスクが高まります。また、ひとり親世帯や障がいを持つ方にとっても、町内会を介した支援は生活の安心感につながっています。廃止後は行政や福祉サービスへの依存度が高まりますが、それらは緊急時にすぐに対応できるとは限りません。

生活インフラ(ごみ集積所・防犯灯・花壇・道路補修)の停滞

ごみ集積所の清掃・鍵管理、防犯灯の維持、花壇や緑地の管理、道路の小規模補修などは、町内会が担っていることが多いです。廃止されると、これらの作業を誰が行うか不明瞭になり、「ごみ置き場が荒れる」「街灯が切れたまま」「雑草や落ち葉が放置される」といった環境悪化が進みます。最終的には行政に依頼することになりますが、予算や人手不足で対応が遅れることも少なくありません。

情報流通(回覧板・掲示板・デジタル連絡網)の断絶

町内会は行政と住民の「橋渡し役」として、防災訓練やイベント、道路工事などの情報を回覧板や掲示板で周知します。廃止されれば、情報は個別に入手するしかなくなり、「知らなかった」というトラブルが増えます。デジタル化すれば解決するという意見もありますが、高齢者や機器に不慣れな層には届かず、情報格差が拡大する恐れがあります。

生活者目線のリスクと“隠れコスト”

犯罪・迷惑行為が起きやすくなるメカニズム

町内会が廃止されると、地域の見守り機能が大幅に低下します。例えば東京都内のある自治会が活動を停止した翌年、自治体の犯罪統計で「自転車盗」「侵入窃盗」が前年より約15%増加した事例があります。警察の調査では、犯行者は「人目が少なくなった」と感じるエリアを狙う傾向が強いことがわかっています。また、空き家や空き地への不法投棄も増加します。実際、町内会の清掃活動がなくなった地域では、放置ごみや粗大ごみが目立つようになり、景観悪化だけでなく害虫や悪臭の発生にもつながっています。こうした状況は「住みたい地域ランキング」の低下や不動産価値の下落にも直結します。

災害時の初動遅延と致命的タイムライン(発災〜72時間)

防災の現場では「72時間の壁」と呼ばれる考え方があります。これは、災害発生から72時間以内に救助されないと生存率が大幅に低下するというものです。町内会がある地域では、この最初の72時間に安否確認や救助要請がスムーズに行われるケースが多く、特に阪神・淡路大震災や東日本大震災では、住民同士の助け合いが多くの命を救ったと報告されています。一方、町内会が解散していた熊本地震の被災地域では、「どこに誰が住んでいるのかわからず、声をかけられなかった」「孤立した高齢者が避難所に行けなかった」という証言もありました。廃止は単に「集まりがなくなる」だけではなく、命に関わるリスクを増やすのです。

行政手続きの負担増(各自が個別対応するコスト)

町内会は、行政からの書類配布、調査依頼、イベント案内などを一括して取りまとめています。廃止されれば、これらを住民が個別に市役所や支所に出向いて受け取り・提出する必要があります。これは時間的負担だけでなく、交通費や郵送費といった実質的なコスト増にもつながります。例えば、回覧板1枚で済んでいた「防災訓練案内」を個別郵送に切り替えた自治体では、年間で郵送費が約20万円増加したという例もあります。この費用は最終的に税金から賄われるため、住民全員の負担となります。

外注費や自己負担が増えるポイント(集会所・イベント・清掃)

町内会が管理する集会所は、防災拠点としてだけでなく、地域の会議やイベントにも使われます。廃止後は、これらの施設を利用する際に市民会館など有料施設を借りる必要があり、1回あたり数千〜数万円の利用料が発生します。また、ごみ集積所の清掃や除草作業も外部委託せざるを得ず、清掃業者に依頼すれば年数十万円規模の支出になります。結果として、「町内会費を払わなくて済む」どころか、個人や少人数で負担する費用が増えるケースも珍しくありません。

住環境と不動産価値・満足度への波及

町内会は景観維持や防犯活動を通じて、地域全体の住みやすさを保っています。国土交通省の調査によると、「地域活動が活発なエリア」は空き家率が低く、犯罪発生率も少なく、不動産価値の下落も緩やかです。逆に、自治活動が途絶えた地域は、空き家が増え、防犯灯が壊れたまま、雑草が生い茂るといった状況になり、若い世代の流入が減ります。これがさらに人口減少を招き、地域の悪循環が加速します。

法制度と行政の仕組みから見る「廃止の落とし穴」

町内会は任意団体:できること・できないこと

まず前提として、町内会(自治会)は法律で設立が義務づけられた組織ではなく、**住民が自主的に作る「任意団体」**です。加入も退会も自由であり、憲法の「結社の自由」によって強制加入はできません。

ただし、町内会は自治体との連携によって、防災・防犯・福祉・環境美化など幅広い活動を担ってきました。任意団体であるため、法人格を持たず、契約や財産管理は代表者個人の名義で行われるケースも多いです。この仕組みが、廃止時のトラブルの火種になります。例えば、防災倉庫や集会所が町内会名義の場合、解散時の財産処分や寄付先を巡って意見が割れることがあります。

自主防災組織や地域振興会との違いと重なり

町内会と似た組織に「自主防災組織」や「地域振興会」があります。

-

自主防災組織:災害時の安否確認・避難誘導・救助活動に特化

-

地域振興会:イベントや地域活性化が中心

実際には町内会がこれらの役割を兼ねている場合が多く、廃止すれば自主防災機能も同時に消滅します。自治体によっては「町内会がないと自主防災組織を認定しない」規定を設けているところもあり、この場合は防災資機材の貸与や助成金が受けられなくなります。

ごみ集積所や防犯灯の管理ルールは自治体でどう違う?

町内会の役割で多いのがごみ集積所や防犯灯の管理です。

-

東京都23区の一部:集積所は自治体管理だが、清掃やトラブル対応は住民任せ

-

地方都市の多く:集積所は町内会が場所を確保・維持管理

町内会が廃止されると、集積所の維持が困難になり、各家庭が個別に出す方式に変わる場合があります。また、防犯灯は自治体設置でも電気代や電球交換を町内会が負担している地域が多く、廃止後は「街灯が消えたまま」という状態が長期間続くことがあります。

補助金・助成金・物品貸与が受けられなくなる影響

多くの自治体は、町内会を通じて助成金や防災資機材の貸与を行っています。例として、防災用テント・発電機・消火器・炊き出し器具などがあり、イベント補助金や広報紙印刷費なども町内会単位で支給されます。廃止されると、こうした資材や補助金を個人で受け取ることはほぼ不可能です。結果、防災訓練や地域イベントの規模縮小、または消滅につながります。

個人情報・名簿問題と、適法な代替手段

町内会は安否確認や防犯のために名簿を作成することがありますが、個人情報保護法の改正により管理方法が厳格化されました。廃止の背景に「名簿管理の負担増」があるケースもあります。ただし、代替手段として「災害時要援護者名簿」を自治体と共有する方法や、LINEグループ・メール配信を利用した任意登録型の連絡網も存在します。これらを導入すれば町内会の負担軽減が可能ですが、廃止を選んだ地域では検討されないまま機能が失われることが少なくありません。

事例で学ぶ:廃止・縮小・再設計の現場

廃止で困ったケース:清掃・防災・連絡の空白

福岡県内のある住宅地では、役員の高齢化と担い手不足から町内会が解散しました。翌年、まず顕著だったのはごみ集積所の荒廃です。管理者がいなくなり、粗大ごみの不法投棄や袋の破れたごみが放置され、悪臭やカラス被害が発生。自治体は緊急対応を行いましたが、予算不足で定期清掃は年数回しか行えず、景観悪化が続きました。

さらに、防災倉庫の中身も把握する人がいなくなり、豪雨災害時に「備蓄があるはずなのに鍵が開かない」という事態が発生。結果、避難所に必要物資が届くまで半日以上かかり、特に高齢者や乳幼児を抱える家庭に大きな不安が広がりました。

また、行政からの緊急連絡はポスティングや掲示板に依存するしかなくなり、「防災訓練があることを知らなかった」という住民が半数を超える状況になりました。

任意加入+役割分担で負担減に成功した地区

長野県のある中山間地域では、町内会活動の負担が大きくなり解散の話も出ました。しかし、廃止せずに任意加入制+役割分担制を導入し、結果的に参加率が向上しました。具体的には、

-

年間を通じた全活動を細かく分解(防犯パトロール、清掃、イベントなど)

-

各家庭はやりたい活動を選んで参加

-

役員任期を1年に短縮し、会計はクラウド会計ソフトで透明化

この改革により、以前は「やらされ感」が強かった活動が「選べる活動」になり、若い世代の参加も増えました。さらに、防災訓練は消防団と合同開催、清掃は行政委託とボランティアを組み合わせることで負担を半減させました。

デジタル化(LINE/アプリ)で機能維持した自治体の取り組み

兵庫県のある市では、町内会が中心となってLINE公式アカウントを開設し、行政の防災情報やイベント案内をリアルタイム配信。高齢者にはタブレット教室を開き、登録をサポートしました。これにより、回覧板が不要になり、役員の配布負担はゼロに。さらに、不審者情報や災害時の避難所混雑状況も即時共有できるようになり、「安全性が高まった」と住民から高評価を得ています。

マンション管理組合やPTAとの連携で重複解消

大阪市内のある地域では、マンション住民が町内会にも管理組合にも加入し、活動が重複して負担が倍増していました。そこで、町内会と管理組合で活動を分担し、防犯カメラや防犯灯の設置費用を共同負担。学校関連の見守り活動はPTAが主体、地域清掃は町内会が主体という形で明確化し、無駄を減らしました。

人口減少エリアの「広域化」モデル

北海道のある町では、人口減少と高齢化で町内会を維持できず、複数の町内会を統合し「広域自治組織」を結成。広いエリアをカバーするため、行政職員が月1回巡回し、住民との顔合わせを行う仕組みを導入しました。こうした行政サポート付きモデルは、特に地方で有効とされています。

廃止の前に考える“ソフトランディング”と代替策

コア機能だけ残す「機能別ユニット方式」

町内会を完全に廃止すると、防災・防犯・美化・福祉・イベントといった機能が一気に消えます。しかし、全てを同じメンバーで維持する必要はありません。実際に東京都多摩地区のある地域では、町内会を「防災部」「美化部」「交流部」といった機能別ユニットに分割し、興味のある分野だけ参加できるようにしました。この方式だと、「防災は得意だがイベントは苦手」という住民も気軽に参加できます。結果、負担が軽くなり、活動の継続性が高まりました。

お金の見直し:会費・会計の透明化とキャッシュレス

「会費の使途が不透明」という理由で町内会離れが進むケースもあります。解消するには、クラウド会計やキャッシュレス決済を導入し、収支をいつでも確認できるようにすることが有効です。ある地方都市の町内会では、会計をオンライン化したことで若年層からの信頼が回復し、加入率が15%上昇しました。現金集金がなくなれば、役員の手間も大幅に削減できます。

誰でも参加しやすい仕組み(単発参加・タスク分解・報酬制)

役員任期が長く、仕事量が多いことが参加のハードルになっています。これを解消するには、単発参加やタスクごとの募集が効果的です。例えば、「年1回の防災訓練の司会」や「月1回の花壇水やり担当」など、短時間・低頻度の仕事に分解すれば参加者が増えます。また、地域通貨や商品券などの報酬制を導入すれば、若い世代の参加意欲も高まります。

行政・NPO・企業とのパートナーシップ設計

町内会単独では維持が難しい活動も、外部との連携で可能になります。例えば、地域のスーパーがイベントで屋台を出す代わりに収益の一部を町内会に寄付する、地元の建設会社が防犯灯の修理を担当するといった形です。NPOと組んで高齢者見守りを行う事例も増えており、こうした協力体制は「地域資源の再利用」として行政も支援しやすい傾向があります。

情報発信の再構築(防災無線・掲示板・デジタルの使い分け)

情報の届かない層を減らすには、複数の媒体を併用するのが重要です。

-

高齢者層 → 防災無線、紙の広報

-

中間層 → 掲示板、回覧板

-

若年層 → LINE公式アカウント、SNS、地域アプリ

熊本市では、LINEと防災無線の二重発信を行い、災害時の情報伝達率を90%以上に高めました。町内会がこの仕組みを持てば、情報格差による孤立を防げます。

まとめ

町内会の廃止は、単に「集まりがなくなる」だけではなく、防災・防犯・福祉・生活インフラ・情報流通といった地域基盤を失うことを意味します。担い手不足や負担感から解散を選ぶ地域もありますが、任意加入制や機能別ユニット化、デジタル化などによって負担を減らしつつ機能を維持する道もあります。完全廃止を選ぶ前に、地域の安全と暮らしを守るための柔軟な再設計を検討することが大切です。