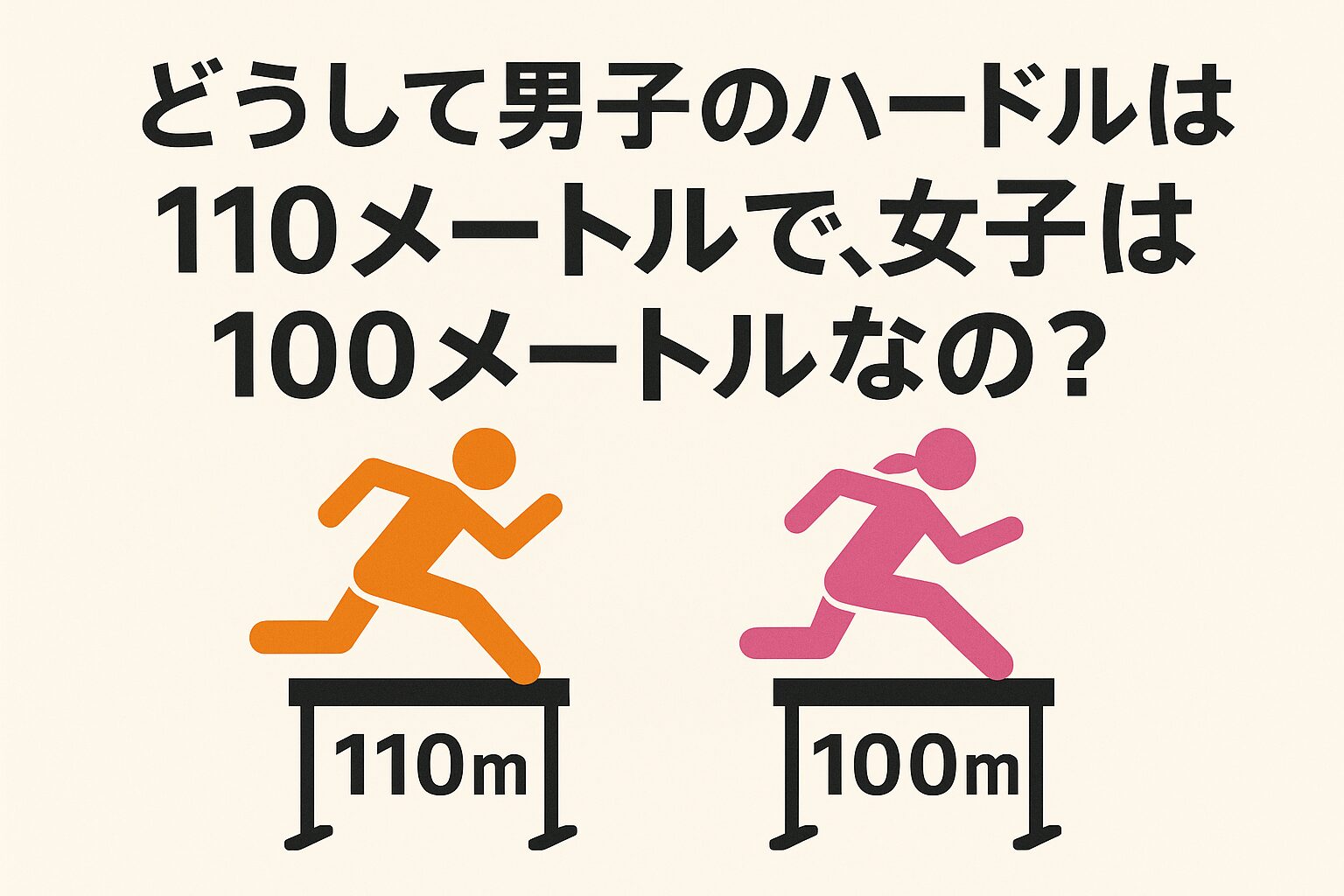

「男子は110mハードル、女子は100mハードル」──陸上競技を見ていて疑問に思ったことはありませんか?同じハードル走なのに、なぜ男女で距離が違うのでしょう。そこには、19世紀から続く歴史的な背景と、体格や運動特性に基づいた合理的な理由があります。本記事では、その成り立ちから世界のトップ選手の活躍、そして未来の可能性までをわかりやすく解説します。知れば知るほど奥深いハードル走の世界を、一緒にのぞいてみましょう!

\人気商品はコレ!/ 楽天ランキングページはこちら<PR>

\人気アイテムをチェックしよう!/ Amazon売れ筋ランキングはこちら<PR>

男子は110mハードル、女子は100mハードルの理由

なぜ男子だけ110mなのか?

男子のハードルが110mである理由は、歴史的な経緯にあります。19世紀にイギリスでハードル走が始まった頃、競技は120ヤード(約109.7m)の距離で行われていました。当時の陸上競技はメートル法ではなくヤード・フィート法が基準だったため、この距離が自然に採用されたのです。その後、国際的に陸上競技が広まるにつれてメートル法に移行しましたが、伝統的に行われていた「120ヤードハードル」をそのままメートル換算し、現在の110mハードルになりました。つまり「110」という数字自体に深い意味があるわけではなく、ヤードからメートルに変換した際に切り替わった距離なのです。その結果、男子ハードルは世界的に110mで統一され、オリンピック種目として定着しました。歴史の名残がそのまま現在のルールに受け継がれている、というのが男子だけ110mである大きな理由です。

女子は100mに設定された経緯

一方で女子のハードルは、最初から100mで設定されました。女子のハードル走は男子よりも歴史が浅く、オリンピックでは1932年ロサンゼルス大会から「80mハードル」として採用されました。当時は女性の競技参加が制限されていたこともあり、短めの距離が選ばれたのです。その後1972年のミュンヘン大会で「100mハードル」に変更され、現在の形が定着しました。なぜ110mではなく100mなのかというと、競技規則を作る段階で「女子は男子と比べて筋力や平均的なストライドが短い」という点が考慮されたためです。さらに、女子競技の正式導入時にはすでに陸上競技はメートル法で統一されていたため、男子のようにヤードからの換算で110mにする必要がなく、きりの良い100mが採用されたといわれています。結果として男子は「伝統を継承した110m」、女子は「新しく制定された100m」という形で違いが生まれたのです。

体格差と運動生理学的な背景

男女のハードル距離や高さの違いは、体格や筋力の平均的な差によっても説明されます。男子は女性に比べて平均身長が高く、下半身の筋力やストライド(歩幅)が大きいため、長い間隔や高いハードルでもリズムを維持しやすい特徴があります。一方、女子はストライドがやや短くなる傾向があるため、同じ設定では競技性が失われてしまいます。陸上競技では「公平な条件で能力を競い合うこと」が大前提であり、男女の体力的な特性を考慮したうえでルールが決められました。つまり女子ハードルが100mに設定されたのは「ハンデ」ではなく、あくまで「競技として成り立たせるための合理的な判断」なのです。もし女子が男子と同じ110m・106.7cmのハードルで走った場合、多くの選手がリズムを崩し、競技としての魅力が大きく損なわれる可能性があります。この調整は、陸上競技の発展において必要な工夫だったといえるでしょう。

国際陸上競技連盟(WA)のルール変更の歴史

現在の陸上競技を統括しているワールドアスレティックス(旧IAAF)は、長年にわたり競技規則を整備してきました。男子110mハードルについては、先述した通り「120ヤードの伝統」を引き継いでいるため、距離変更の議論はほとんどありませんでした。しかし女子のハードルは、導入当初から試行錯誤がありました。最初の80mハードルは「女性には100m以上はきついのではないか」という当時の性差観に基づいていましたが、女性アスリートの力が向上し、記録も伸びてきたことから、より本格的な100mハードルへと移行しました。ルール変更は1970年代にかけて世界中で議論され、オリンピックに正式採用されたことで統一されました。この経緯からわかるのは、男子は「伝統を守る」形で110mが残り、女子は「競技性を高める」目的で100mが設定された、という違いです。

日本と世界の大会における規格の統一

日本国内でも、国際ルールに従って男子は110m、女子は100mが採用されています。高校や中学の大会でも、基本的にはこの国際基準をベースにしていますが、年齢や発達段階に応じて距離や高さを調整することがあります。たとえば中学男子は110mではなく100mハードル(高さも低め)で実施されますし、中学女子は80mハードルが使われることもあります。これは将来的に国際規格へスムーズに移行できるようにするための段階的な設定です。世界的に見ると、アメリカ・ヨーロッパ・アジアのどの国でも同じルールが使われており、オリンピックや世界陸上で比較可能な記録が出せるようになっています。このように男女で距離が違っていても、国際的には統一された規格のもとで公平に競技が行われているのです。

ハードル走の歴史をひも解く

19世紀イギリスから始まったハードル走

ハードル走の歴史は19世紀のイギリスにさかのぼります。イギリスの大学やパブリックスクールでは、学生たちが牧場の柵や障害物を飛び越えながら競走する遊びをしていました。これがやがて競技化され、1840年代には「120ヤードハードル」としてルール化されました。当時のハードルは木製で重く、もしぶつかると転倒や怪我の危険があったため、選手はできるだけぶつからないように跳んでいました。現在のように「倒れてもよい」軽量で可動式のハードルが登場したのは20世紀に入ってからです。ハードル走は陸上競技の中でも比較的早い時期に確立された種目であり、競走と障害物を組み合わせた独自の魅力を持っています。イギリスで生まれたこの競技は、やがてヨーロッパ全土に広がり、オリンピック種目へと発展していきました。

最初の五輪での男子ハードル競技

ハードル走がオリンピックで採用されたのは、1896年のアテネ大会ではなく、その次の1900年パリ大会でした。最初に採用されたのは「男子110mハードル」で、これは先ほども触れたように「120ヤードハードル」の名残をメートル法に換算した距離です。この時点で男子ハードルはすでに世界的に標準化されており、オリンピック正式種目として定着しました。初期の頃はまだスタート技術や走法が未発達で、現在のようなリズム走ではなく「とにかく跳んで走る」というスタイルでした。そのため記録も今から見るとずいぶん遅く、現在のトップ選手より3〜4秒以上も差がありました。しかし競技人口が増え、トレーニング方法やスタートブロックの使用が一般化すると、記録は飛躍的に伸びていきます。オリンピックに採用されたことが、ハードル走を世界的に普及させる大きなきっかけとなりました。

女子ハードルが正式種目になったのはいつ?

女子のハードル走がオリンピックに加わったのは1932年のロサンゼルス大会でした。このとき採用されたのは「80mハードル」です。当時は女性の競技参加に制限が多く、長距離や過酷な種目は「女性には不適」とされていたため、距離が短めに設定されたのです。その後、女性アスリートの力が評価されるようになり、1972年のミュンヘン大会から「100mハードル」に変更されました。これにより女子ハードルは男子と並ぶ花形種目として注目されるようになりました。女子がオリンピックで正式に競技するまでに約70年もかかったのは、当時の性差別的な価値観が影響していたといわれています。それでも女性たちが努力を続け、国際的に認められたことで、現在のような「男女が同じ舞台で競い合うハードル走」が実現しました。

100mから110mへの議論はあったのか?

興味深いのは「女子も110mにすべきでは?」という議論が過去に存在したことです。特に1970年代に女子の100mハードルが導入された際、一部の関係者から「男子と同じ距離にするべきではないか」という意見がありました。しかし、その時点で男子110mは「120ヤードの伝統」を引き継いだものであり、歴史的な理由で距離が決まっていました。女子のハードルは新しく整備された競技だったため、あえて同じ距離にそろえる必然性はないと判断されました。さらに、女子競技はメートル法で最初から導入されたため、110mという中途半端な距離にするよりも、きりの良い100mにしたほうが世界的にわかりやすいという背景もありました。結果として「男子=伝統の110m」「女子=合理的に決められた100m」という形が定着したのです。

時代ごとの記録更新とルールの影響

ハードル走の歴史を振り返ると、ルールや器具の改良が記録に大きな影響を与えてきたことがわかります。初期の重い木製ハードルでは、もしぶつかれば大怪我のリスクがあり、選手はスピードを落として慎重に跳ばざるを得ませんでした。しかし20世紀に軽量化され、ぶつかっても倒れるだけのハードルが登場すると、全力でスピードを維持しながら跳べるようになりました。また、スタートブロックの普及やスパイクシューズの改良も大きな進歩をもたらしました。これらの技術的進化とトレーニングの発展によって、記録は年々更新され、現在では男子は13秒前後、女子は12秒台前半という驚異的なタイムが出るようになりました。ルールの整備と道具の進化が、競技の発展に直結していることがよくわかります。

世界のトップアスリートとハードル走

男子ハードル界のレジェンドたち

男子110mハードルには、数々の名選手が歴史を彩ってきました。代表的なのはアメリカのアレン・ジョンソン、キューバのダヤロン・ロブレス、そしてイギリスのコリン・ジャクソンです。彼らは1990年代から2000年代にかけて世界を席巻し、世界記録や金メダルを次々と獲得しました。特にジャクソンは、1993年に12秒91という当時の世界記録を樹立し、その記録は13年以上破られませんでした。その後、中国のリウ・シャンが登場し、アジア人として初めて世界の頂点に立ちました。彼のオリンピック金メダルは、中国にとって歴史的な快挙となり、アジアの陸上界に大きな希望を与えました。男子ハードルはスプリント種目の中でも技術が難しく、単に速く走るだけでなくリズムと跳躍力を兼ね備えた選手が強さを発揮します。そのため「陸上の中でも特にハードル走は完成度の高いアスリートが求められる競技」といわれています。

女子ハードルのスター選手たち

女子100mハードルでも、世界を驚かせたスター選手が多数います。アメリカのサリー・ピアソン(オーストラリア出身)やドーン・ハーパーは、オリンピックや世界選手権で大活躍しました。特に最近注目を集めているのは、アメリカのケンドラ・ハリソンです。彼女は2016年に12秒20という世界記録を樹立し、それまで長年破られなかった記録を大幅に更新しました。また、2020年代に入ると、ジャマイカやナイジェリアの選手も台頭し、女子ハードルの勢力図はアメリカ一強から多国籍化しています。女子100mハードルは男子110mに比べて距離が短い分、スタートから加速しきった状態でリズムを崩さず走り切れるかが勝負のポイントです。そのため、選手の爆発的なスピードと正確さが記録に直結します。スター選手たちの力強い走りは、観客にとっても大きな魅力になっています。

記録から見る男女の違い

記録を比較すると、男子110mハードルの世界記録は12秒80(アリエス・メリット、2012年)、女子100mハードルの世界記録は12秒12(トビ・アムシャン、2022年)です。男女で距離やハードルの高さが違うため単純比較はできませんが、数字を見ればどちらも驚異的な速さです。男子は高いハードルを大きなストライドで越える力強さが特徴で、女子は低めのハードルをテンポよくさばきながら加速を維持するスピード感が際立ちます。平均的に男子は一歩の歩幅が約2.5m前後、女子は約2m前後とされ、規格の違いが競技性のバランスを取っています。記録を見ると、男子は「豪快さとパワー」、女子は「リズムとスピード感」といった特徴の違いが数字にも現れています。観客にとっては、それぞれが違う魅力を持つ競技として楽しめるのです。

スタートダッシュの重要性

ハードル走ではスタートダッシュが勝敗を大きく左右します。スタートから最初のハードルに入るまでの距離は男子110mでは13.72m、女子100mでは13mです。このわずかな違いが選手の走りに大きく影響します。男子はやや余裕を持って加速しながら1台目に入りますが、女子はより短い距離で加速を終え、すぐにハードル処理をしなければなりません。そのため女子競技では特に「スタートで出遅れたら取り返せない」といわれます。スタート反応速度の差は0.1秒でも勝敗を決めるため、トップ選手たちは反応練習に膨大な時間を費やしています。さらに、1台目をスムーズに越えられるかどうかがリズム全体に直結するため、最初の数歩の設置位置やピッチも徹底的に研究されています。まさに「ハードル走はスタートで決まる」と言えるほど重要な要素なのです。

ハードル走の戦術と走り方の工夫

ハードル走はただ速く走るだけではなく、戦術や走法の工夫が大きく関わる競技です。例えば男子は通常、ハードル間を3歩で走る「3歩リズム」が基本とされます。しかし、風向きやコンディションによっては歩幅を微調整し、リズムを崩さず走る工夫が必要です。女子も同じく「3歩リズム」が一般的ですが、身長や脚力によっては4歩リズムを取り入れる選手もいます。さらに、ハードルを越えるときに体をできるだけ低く保ち、滞空時間を減らすことが記録短縮のカギとなります。トップ選手は空中で体をたたむ技術に優れており、ハードルをまるで地面の延長線のように処理していきます。つまり、ハードル走は「最小限の跳躍で最大限のスピードを維持する」競技であり、単なる速さだけでなく高度な技術と戦術が求められるのです。

もし女子ハードルが110mだったら?未来の可能性

距離が変わると記録はどうなる?

もし女子ハードルが100mから110mに変更された場合、記録は大きく変化すると考えられます。現在の女子100mハードルの世界記録は12秒12ですが、単純に10m距離を追加するだけで0.8〜1秒程度は遅くなると予想されます。さらに、ハードルの間隔も男子規格に合わせて長くなれば、女子選手は自分のストライドに合わずリズムを崩す可能性が高まります。つまり、記録は13秒台後半〜14秒台にシフトする可能性があるのです。競技としての迫力は増すかもしれませんが、現行のようなスピード感とテンポの良さは薄れてしまうでしょう。観客にとっての見応えが変わるだけでなく、選手にとっても全く別のトレーニングが必要になります。したがって、女子競技を110mにすることは単なる「距離の延長」ではなく、競技性そのものを大きく変えることを意味します。

選手たちの意見や研究結果

女子ハードルを110mに変更する議論は過去に何度か取り上げられましたが、実際には賛否が分かれます。選手の中には「男子と同じ条件で走りたい」と考える人もいますが、多くの選手やコーチは「女子には100mの方が合理的」と主張しています。理由は、男女の体格差や筋力差を無視できないからです。実際に一部の陸上研究者がシミュレーションを行ったところ、女子が男子と同じ110m・高さ106.7cmで走ると、ハードル間のリズムが崩れやすく、怪我のリスクも増すという結果が出ています。現行の100mハードルは、女子の身体的特徴に最適化されたバランスで成り立っているといえるのです。選手たちにとっても「100mだからこそ力を発揮できる」という声が多く、ルール変更を望む声は少数派にとどまっています。

男女平等の観点からの議論

現代社会ではスポーツにおいても男女平等が求められるようになってきました。その流れの中で「男子は110mなのに、女子はなぜ100mなのか」という疑問が再び浮上しています。確かに見方によっては「女子だけ短い距離にされているのは不公平」と感じる人もいるでしょう。しかし、陸上競技のルールは単純な男女平等だけでなく、「競技として成立するかどうか」を重視しています。マラソンは男女とも42.195kmですが、走高跳や砲丸投などでは器具の重さや規格が男女で異なります。ハードル走もその一例であり、女子100mは男女の特性を踏まえた合理的なルール設定です。したがって、「男女同一の距離でなければ不平等」と考えるのは早計であり、むしろ「それぞれに適した条件で競うことが平等」ととらえるべきでしょう。

他の陸上競技との比較(走高跳・マラソンなど)

ハードル走における男女の違いを理解するには、他の競技との比較も役立ちます。例えば走高跳や棒高跳では、男女とも同じルールですが、記録の水準は平均で20〜30cmの差があります。砲丸投やハンマー投では、器具の重さが男子と女子で大きく異なります。つまり、陸上競技全体を見ても「男女で全く同じ条件」という方がむしろ少ないのです。一方でマラソンや100m走のように距離が同じ競技も存在します。これらは身体的な差があっても競技性が成り立つため同じルールが適用されています。ハードル走の場合、もし男女同じ110mにしたら、女子の平均的なストライドやリズムが合わなくなり、競技性が損なわれます。つまり、男女で距離を分けるのは差別ではなく、陸上競技の伝統と科学的な合理性を踏まえた結果だといえるのです。

今後ルールが変わる可能性はある?

では、将来的に女子ハードルが110mに変更される可能性はあるのでしょうか。現状ではその可能性は低いと考えられます。ワールドアスレティックスは競技の公平性と記録の継続性を重視しており、すでに世界中で100mハードルが標準化されています。ルールを変えると過去の記録との比較が難しくなり、選手のトレーニング方法も大きく変える必要が出てきます。その負担を考えると、メリットよりもデメリットが大きいのが実情です。ただし、今後さらに男女平等の議論が盛んになれば、シンボリックな意味で110mへの移行が提案される可能性はゼロではありません。しかし、その場合でも「高さや間隔を女子に合わせて調整する」など、完全に男子と同じ条件になることは考えにくいでしょう。結論として、女子100mハードルは今後も長く続くと予想されます。

まとめ

男子ハードルが110mで女子が100mなのは、単なる男女差別ではなく、歴史と合理性が重なった結果でした。男子の110mは19世紀イギリスで生まれた「120ヤードハードル」がメートル法に変換された名残です。一方、女子ハードルは比較的新しい種目で、最初は80mからスタートし、1972年のミュンヘン五輪で100mに変更されました。距離の違いは体格や筋力差を考慮した合理的な設定であり、競技性を保つために不可欠な工夫といえます。現在では男女ともに世界中で統一ルールのもと、記録を競い合い、多くのスター選手が誕生しています。もし女子が110mに挑戦すれば新しい競技性が生まれるかもしれませんが、現実的には記録やトレーニングの負担から難しいでしょう。重要なのは「男女それぞれの特性に合ったルールで公平に競うこと」であり、それが陸上競技の魅力を支えているのです。