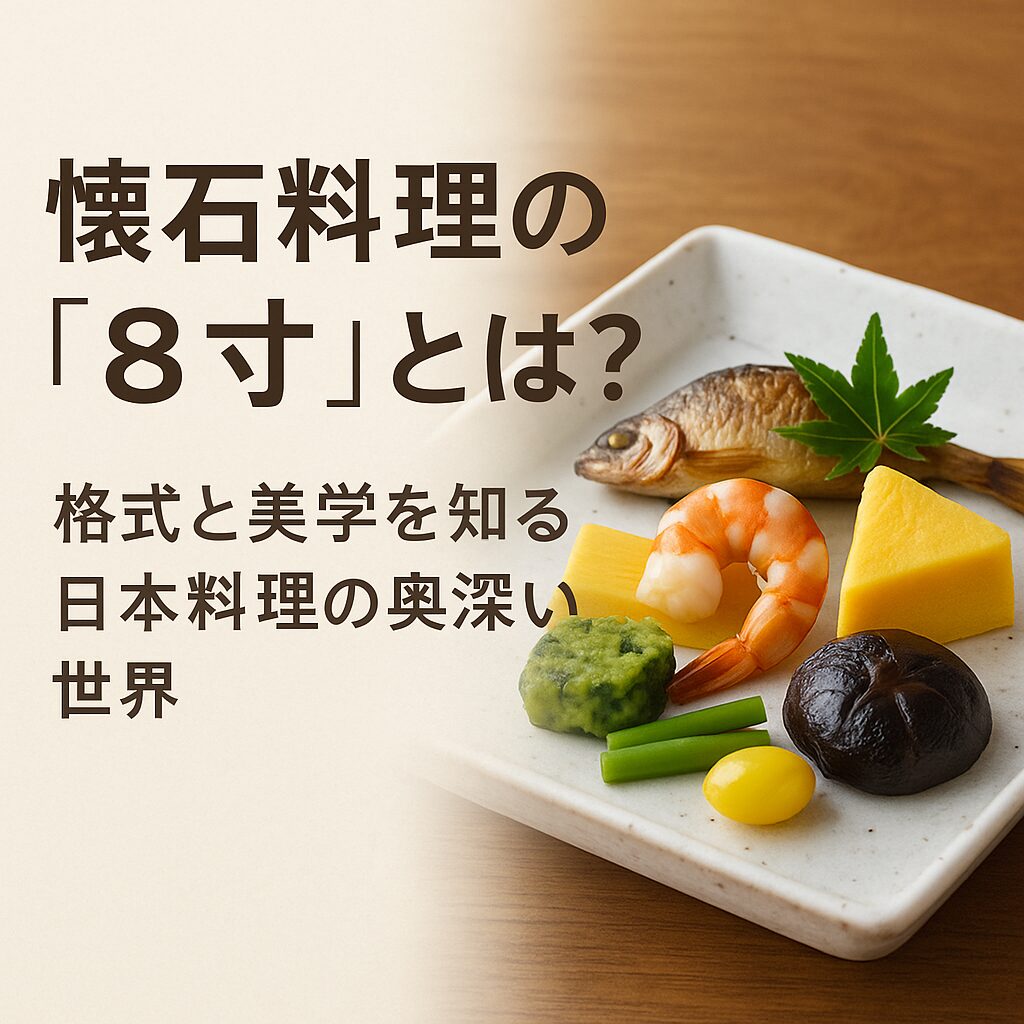

「懐石料理に出てくる“8寸(はっすん)”って何だろう?」と思ったことはありませんか? 実は8寸は、日本料理の美学やおもてなしの心が詰まった特別な料理のひとつです。本記事では、8寸の意味や役割、盛り付けの工夫、さらに家庭や現代の食卓での活かし方まで分かりやすく解説します。知れば知るほど奥深い8寸の魅力を、ぜひ一緒にのぞいてみましょう。

\人気商品はコレ!/ 楽天ランキングページはこちら<PR>

\人気アイテムをチェックしよう!/ Amazon売れ筋ランキングはこちら<PR>

8寸とは何か?懐石料理における意味と役割

8寸の由来とサイズの意味

懐石料理に登場する「8寸(はっすん)」とは、料理の中盤に出される重要な料理の一つです。名前の由来は、器の大きさにあります。一般的に「一寸」は約3センチとされており、その8倍である「8寸」はおよそ24センチ前後の大きさの皿や器を指します。ただし、実際には必ずしも正確に24センチというわけではなく、料理の流派やお店によって若干のサイズ違いがあります。日本料理では器の大きさや形に意味が込められることが多く、「8寸」は特に料理全体の流れの中で存在感を持つ器とされてきました。この呼び名は江戸時代から続く伝統であり、日本料理の形式美を示す言葉でもあるのです。

懐石料理における8寸の位置づけ

懐石料理は茶道の精神に基づき、「一期一会」の心でお客様をもてなす料理です。その中で「8寸」は、前半の料理(向付や煮物椀など)が終わり、いよいよ宴が盛り上がる段階で登場します。料理全体のアクセントとなる存在で、しばしば「箸休め」としての役割も果たしながら、料理人の工夫や季節感が凝縮された品が盛られます。つまり8寸は、懐石料理のリズムを整え、次に続く料理への橋渡しを担っているのです。

8寸が登場するタイミング

8寸は懐石料理の流れの中盤で登場するのが一般的です。懐石は「飯・汁・向付」から始まり、その後「煮物椀」「焼き物」と続きます。そして料理が一段落する頃に「8寸」が出されるのです。この段階で出される料理は、決して重すぎず、それでいて存在感のあるものが多く、食事のペースを調整する意味合いも含まれています。つまり、料理のクライマックスを迎える前の重要な節目といえるでしょう。

他の器との違い

8寸の最大の特徴は、そのサイズ感と盛り付けの自由度にあります。他の器と比べると比較的大きめであり、盛り付けの余白を活かした美しい構成が可能になります。小鉢や向付は一人前ずつ出されるのが基本ですが、8寸は人数分を一緒に盛り合わせることも多く、食卓を華やかに彩ります。また、料理人が「季節」をどう表現するかが問われる器でもあり、葉や枝、花などをあしらって景色のように仕立てることも珍しくありません。

現代における8寸の使われ方

現代の懐石や会席料理でも「8寸」という言葉は生きていますが、必ずしも厳密に8寸サイズの器を使うわけではありません。料理の流派や店によっては「中皿」「強肴(しいざかな)」などと呼ばれることもあります。特に高級料亭では今も伝統を重んじ、季節の食材を大皿に美しく盛り込む「8寸」が大切にされています。一方、現代の家庭料理やパーティー料理においても、この「8寸」の考え方を取り入れ、ひと皿で季節や華やかさを演出するスタイルが応用されています。つまり8寸は、今もなお日本人の食文化に根付いている重要な要素なのです。

8寸に盛られる料理の特徴

季節感を表す料理

懐石料理の8寸において最も大切なのは「季節感」です。春には山菜や桜鯛、夏には鮎や若鮎の塩焼き、秋には松茸や銀杏、冬には蟹や寒ブリといったように、その時期ならではの食材をふんだんに使います。料理人は単に旬の食材を並べるのではなく、器の上で「季節の風景」を描くように盛り付けます。例えば紅葉の季節には、もみじの葉を添えたり、秋草を模した盛り付けをしたりして視覚的にも季節を楽しませてくれます。この「目で食べる楽しみ」こそが、8寸の最大の魅力のひとつといえるでしょう。

山の幸・海の幸の取り合わせ

8寸は、大皿に複数の料理を少しずつ盛り合わせることが多いため、山の幸と海の幸をバランスよく組み合わせるのが特徴です。例えば、鯛のお造りと山菜の和え物を同じ皿に載せるなど、異なる素材を調和させながらも互いを引き立てる工夫が凝らされています。こうした取り合わせは、日本人の「和の美学」そのものであり、一皿の中に多様性と調和が共存する姿は、まるで自然の縮図のようです。

色合いと盛り付けの工夫

料理は味だけでなく、色合いも大切です。8寸に盛られる料理は、赤・緑・黄・白・黒といった「五色」を意識した盛り付けが多く見られます。例えば赤は海老や人参、緑は木の芽や青菜、黄色は卵や柚子、白は大根や百合根、黒は椎茸や黒豆などです。これらを彩りよく配置することで、見た瞬間に心が華やぐような一皿に仕上がります。また、器の余白を上手に残すことで、盛り付け全体が美しく映えるのも8寸ならではの工夫です。

食べる人を楽しませる演出

8寸の盛り付けには、食べる人を驚かせたり楽しませたりする工夫が随所にあります。例えば、器の中に隠れた小鉢を忍ばせる、枝や葉で季節の小景色を作る、あるいは氷や石を使って涼を演出するなど、まるで舞台演出のように視覚と感覚を刺激します。食べる前から「どんな味だろう」と想像させることで、料理の楽しみが倍増するのです。こうした遊び心は、懐石料理が「もてなしの料理」であることを象徴しています。

行事や祝い事に合わせた料理

8寸は季節の食材だけでなく、行事や祝い事にも対応します。お正月なら伊達巻や黒豆、七五三なら紅白の食材、結婚式なら鯛や海老といった縁起物を盛り込みます。つまり8寸は、食卓の中で「特別な意味」を担う器でもあるのです。祝いの場をさらに華やかに演出し、食事を通じて人々の心を結びつける役割を果たしてきました。

懐石料理における器と8寸の関係

器の形と素材の選び方

懐石料理において「器」は料理そのものと同じくらい大切な存在です。特に8寸は大皿であるため、料理の印象を大きく左右します。丸皿や角皿、さらには八角形や楕円形といった変化のある器が使われることもあります。素材も多彩で、陶磁器、漆器、ガラス、木製など、季節や料理の内容に合わせて選ばれます。夏には涼やかなガラスや白磁が好まれ、冬には漆塗りや陶器の温かみが映えます。器の形や素材によって料理の表情が大きく変わるため、料理人はその場に最もふさわしい器を選び抜くのです。

8寸皿によく使われる素材

8寸皿には特に陶磁器や漆器がよく用いられます。陶磁器は温かみや重厚感があり、料理を引き立てつつ安心感を与えます。一方、漆器は艶やかな黒や朱の色合いが美しく、祝いの席や格式高い場にふさわしい雰囲気を演出します。また、季節に応じて竹や木を使った器を取り入れることもあり、自然素材ならではの質感が料理に深みを与えます。このように器の素材は単なる見た目の問題ではなく、「料理をどのように味わってほしいか」という料理人の意図を反映しています。

漆器や陶磁器との相性

懐石料理における美学の一つに「料理と器の調和」があります。例えば、漆器の黒い皿に鮮やかな刺身や青菜を盛ると色のコントラストが際立ち、料理が一層鮮明に見えます。逆に陶磁器の白い皿は、柔らかな雰囲気を持ち、彩り豊かな料理を優しく包み込みます。8寸は料理の盛り合わせが多いため、この「調和」がとても重要になります。器の色や質感を理解し、あえて余白を活かすことで、料理全体がまるで絵画のように仕上がるのです。

器の美しさが料理を引き立てる理由

日本料理は「五感で楽しむ料理」とよく言われます。視覚、味覚、嗅覚、触覚、聴覚すべてを通じて味わうからです。特に視覚的な美しさを支えるのが器です。例えば、秋の8寸であれば紅葉柄の器を使い、そこに栗や銀杏を盛ると、料理と器が一体となって「秋そのもの」を表現できます。器が単なる入れ物ではなく、料理を完成させる重要な要素であることが理解できるでしょう。器の存在感があるからこそ、料理が生き生きと輝くのです。

料亭ごとの個性と器の選び方

料亭や料理人ごとに器へのこだわりは異なります。ある料亭では伝統的な京焼を中心に使い、別の料亭では漆器を基調にするなど、そのスタイルが料理全体の印象を作ります。器そのものが「その店の個性」を表すと言っても過言ではありません。中には料理人自ら器を収集したり、作家に特注してオリジナルの8寸皿を使うこともあります。こうした工夫は「料理は器と共に完成する」という懐石の哲学を物語っています。8寸の世界を知ることは、日本料理の奥深さを理解する第一歩なのです。

8寸を通じて学ぶ日本の食文化

「引き算の美学」と8寸

日本料理には「引き算の美学」という考え方があります。余計なものを加えるのではなく、必要な要素だけを残して本質を際立たせるという美意識です。8寸に盛られる料理は決してぎっしりと詰め込まれることはなく、余白を残しながら配置されます。この余白こそが料理を美しく見せ、食べる人に想像の余地を与えます。たとえば、一切れの刺身と小さな飾り葉だけでも十分に一皿が成立するのです。このシンプルさが、懐石料理の奥ゆかしさと品格を表しています。

日本人の四季感覚と料理

8寸を通じて学べるもう一つの要素は「四季感覚」です。日本料理では季節ごとの移ろいを大切にし、料理にその情景を映し込みます。春には桜の花びらを模した盛り付け、夏には涼やかな流水を思わせるガラス器、秋には紅葉を散らした演出、冬には雪景色を表現する白い器や粉雪のようなあしらい。8寸はその自由度の高さから、この四季感覚を最も豊かに表現できる器といえます。食べながら季節を感じることは、日本人の食文化の大きな特徴です。

8寸に込められたおもてなしの心

懐石料理は茶道と深く結びついており、その根本には「おもてなしの心」があります。8寸は単なる料理の一皿ではなく、「どうすればお客様が喜ぶか」を考え抜いた結果として作られます。盛り付けの彩り、食材の選び方、器の質感、すべてがお客様への心配りの表れです。例えば夏の暑い日には氷を敷いた8寸が出されることもあり、それは味覚だけでなく涼しさを感じてもらう工夫なのです。8寸は料理を通じた「心の贈り物」といえるでしょう。

茶道とのつながり

懐石料理の原点は茶道にあります。茶席で供される料理が「懐石」と呼ばれ、もともとは茶を美味しく飲むために考えられた料理でした。8寸もまた茶の湯の流れを受け継いでおり、料理を楽しむだけでなく「場を整える」役割を担います。茶道の精神「和敬清寂(わけいせいじゃく)」に基づき、8寸の盛り付けや器選びもまた、静けさと調和を重んじています。この背景を知ると、8寸が単なる料理以上の文化的意味を持っていることが分かります。

現代人が学べる8寸の魅力

現代の私たちにとっても、8寸の考え方は生活に活かすことができます。例えば「余白を大切にする」「季節感を食卓に取り入れる」「食器と料理の調和を意識する」といった点です。これらを取り入れることで、日常の食事がぐっと豊かになり、ただ食べるだけでなく「楽しむ時間」へと変わります。懐石料理の8寸は、単に歴史ある形式ではなく、現代人が暮らしを彩るためのヒントにもなっているのです。

家庭や現代料理に活かす8寸の考え方

家庭で使える8寸の盛り付けヒント

懐石料理の8寸は料亭や茶席だけのものと思われがちですが、その考え方は家庭料理にも取り入れることができます。例えば、大きめの皿を使って複数の料理を少しずつ盛り付けるだけで、普段の食卓がぐっと華やかになります。唐揚げや煮物を盛るときも、葉物を添えて余白を残すだけで「料理の景色」が生まれます。特別な食材がなくても「盛り付けの工夫」で食卓が懐石風に変わるのです。

食卓に季節感を取り入れる工夫

8寸の最大の特徴は「季節感の表現」です。家庭でも旬の食材を使うことで、季節を感じる料理を簡単に演出できます。例えば春は菜の花のおひたし、夏はトマトや枝豆、秋はきのこや栗、冬は大根や白菜といったように、季節に合わせた一品を加えるだけで雰囲気が変わります。さらに、季節の葉や和紙を敷くと、器全体が季節の舞台となり、食卓にちょっとした非日常感を加えることができます。

ホームパーティーでの応用

友人や家族を招いたホームパーティーでは、8寸の盛り付けは大いに役立ちます。大きな皿にオードブルや和風の一品を少量ずつ並べると、それだけで華やかさと高級感が出ます。例えば、刺身と煮物、焼き物を一皿に組み合わせることで、簡易的ながら「懐石風の大皿料理」が完成します。パーティーでは取り分けやすさも重要なので、小さな器を添えて演出すると実用性も高まります。

SNS映えする盛り付けのコツ

現代では「食べる前に写真を撮る」習慣が当たり前になっています。8寸の盛り付けは、そのままSNS映えする料理スタイルです。器の余白を活かし、色合いを意識して配置することで、まるで料理雑誌の一ページのような仕上がりになります。特に五色(赤・黄・緑・白・黒)を意識して食材を選ぶと写真映えしやすくなります。さらに、自然光の下で撮影すれば、料理の魅力が一層引き立ちます。

日本料理をもっと楽しむために

家庭や現代料理に8寸の考え方を取り入れることで、食卓がただの食事の場から「楽しむ場」へと変わります。それは豪華な食材や特別な器がなくても実現できるものです。大切なのは「余白」「季節」「調和」という3つのキーワード。これを意識するだけで、日常の料理が懐石の精神を宿した豊かなものになります。懐石料理の8寸は、決して敷居の高いものではなく、誰もが楽しめる日本食文化の知恵なのです。

まとめ

懐石料理における「8寸」は、単なる大皿料理ではなく、日本の美意識や食文化が凝縮された重要な存在です。その由来や役割から、盛り付けの工夫、器との調和、おもてなしの心まで、8寸には多くの学びが詰まっています。そしてその考え方は、家庭や現代の食卓でも応用でき、料理をより楽しく、豊かにするヒントとなります。8寸を通じて私たちが学べるのは「食べることは暮らしを彩る文化」であるということです。