プロ野球ファンなら誰もが知っている名物キャラ――ヤクルトスワローズのマスコット「つば九郎」。その愛くるしい見た目と、スケッチブックで繰り出す毒舌ジョークで、子どもから大人まで幅広いファンに親しまれてきました。

そんなつば九郎を30年間演じ続けた“中の人”が2024年、突然この世を去ったというニュースは、日本中に大きな衝撃と深い悲しみをもたらしました。

この記事では、つば九郎のこれまでの活躍と、その中にいた方が遺してくれた功績を振り返りながら、なぜ彼が“レジェンド”と呼ばれる存在になったのかを徹底解説します。

\人気商品はコレ!/ 楽天ランキングページはこちら<PR>

\人気アイテムをチェックしよう!/ Amazon売れ筋ランキングはこちら<PR>

ヤクルトスワローズの顔・つば九郎って何者?

プロフィールと誕生の歴史

つば九郎は、東京ヤクルトスワローズの公式マスコットキャラクターとして1994年に登場しました。燕(つばめ)をモチーフにしたキャラクターで、愛くるしい見た目とは裏腹に、かなり“毒舌”で“自由奔放”なキャラとして知られています。当初は他の球団と同様に、球場での応援を盛り上げる存在として活動していましたが、徐々にその個性的なキャラが注目され、今ではチームの枠を超えて“日本で一番有名なマスコット”と言われるまでになりました。

見た目は青と白を基調にした燕の姿で、くちばしは黄色。お腹には「Swallows」のロゴが入っており、帽子には「つ」の文字が描かれています。誕生日は「つばめの日」とも言われる4月1日で、年齢は永遠の○歳という設定です。

つば九郎はその後、球団の公式行事はもちろん、テレビ出演や出版、CM出演、さらにはプロレス参戦(!?)までこなすなど、その活躍の場をどんどん広げていきました。単なるマスコットの枠にとどまらず、エンターテイメントの一角を担う存在として、多くの人に愛されてきたのです。

なぜ「しゃべらない」キャラになったのか?

つば九郎の大きな特徴といえば、「声を出さない」キャラクターであることです。話す代わりに、スケッチブックにコメントを書いて見せるスタイルは今やトレードマークになっています。これは、言葉を発しないことでどの世代にも伝わる“表現力”を追求した結果とも言われています。

しかし実際には、球場でのパフォーマンス中に声を出すことが難しいという現実的な事情もありました。球場は騒がしく、音声が届きにくい環境。そこで「無言」で「文字」で表現することにより、観客の注意を引くユニークな手法が生まれたのです。

この方法が功を奏し、つば九郎は“何を言うかわからないマスコット”としてますます注目を集めるようになりました。しかも、時折ブラックジョークを交えたコメントで爆笑を誘うことも多く、そのギャップがたまらないというファンも多いのです。

スワローズ愛が止まらない!チームとの関係

つば九郎は、東京ヤクルトスワローズにとって単なるマスコットではありません。彼はまさに「チームの一員」として、長年にわたりチームを支え続けてきました。試合前の応援、勝利時のパフォーマンス、選手への激励、さらにはキャンプ地でのサポートまで、あらゆる場面で存在感を発揮しています。

特にファンにとって印象深いのは、チームがどれだけ成績が悪くても、つば九郎はいつも笑顔(と毒舌)で応援していたことです。どんなときも“スワローズ愛”を貫く姿勢は、多くのファンの心をつかんできました。

また、選手たちとも距離が近く、つば九郎との絡みを楽しみにしている選手も多数います。球団関係者からも「つば九郎は重要な戦力」と評されるほど、チームとの絆は深いものがあります。

他球団マスコットとの違いとは?

日本プロ野球には数多くのマスコットがいますが、つば九郎ほど“自我”が強くて個性的なキャラクターは他にいないでしょう。一般的なマスコットはチームカラーに沿って礼儀正しく振る舞うのが基本ですが、つば九郎は違います。ファンのヤジにスケッチブックで反論したり、他球団のマスコットにちょっかいを出したり、時には審判にボードでツッコミを入れることも!

このような自由奔放なスタイルは、一部では賛否を呼ぶこともありましたが、今では“つば九郎らしさ”として完全に受け入れられています。むしろ、球界全体を盛り上げる存在として、つば九郎は他球団のファンからも愛されています。

特に阪神の「トラッキー」や広島の「スラィリー」との絡みはファンの間でも人気で、「マスコット界のバラエティ担当」としてつば九郎の地位は確立されています。

SNSや本の出版も!つば九郎の多才ぶり

つば九郎はSNSでも積極的に発信しており、Twitter(現X)やブログを通じて、日々の活動やオフショットを公開しています。言葉を話さないキャラクターでありながら、ネット上では饒舌(!?)で、日常のちょっとした出来事から球団に対する意見まで、鋭い視点でコメントするのが特徴です。

さらに、つば九郎はこれまでに複数の書籍を出版しており、その中にはエッセイ集や「スケッチブック語録」などファン垂涎の内容もあります。出版イベントやサイン会も行われ、その人気はまさにタレント並み。

このように、野球場という枠を超えて幅広いジャンルで活動する姿は、“ただのマスコット”ではないという証でもあります。芸能人顔負けのスケジュールをこなしながら、スワローズの顔として立ち続けたつば九郎は、まさに「レジェンド」と言えるでしょう。

ファンが語る!つば九郎の圧倒的な魅力とは?

大人も子どもも笑えるブラックジョーク

つば九郎といえば、スケッチブックに書かれた毒舌&ブラックジョークが最大の魅力のひとつです。一般的なマスコットキャラは、ファミリー向けに“無難”な言動をすることが多いのですが、つば九郎は違います。選手のミスにも「きょうもまけたね」「ちーむだいじょうぶ?」と書いてみたり、観客の声援に対して「もっとこえだして」「ねむいの?」と返したりと、辛口だけど愛のある“つっこみ”が話題になっています。

このブラックユーモアが多くの大人に刺さり、「子どもより親が爆笑してしまう」と言われることもしばしば。実際に、つば九郎のスケッチブックの言葉がSNSで拡散されると、毎回数千、数万の“いいね”が付くほどの人気ぶりです。

ただ、つば九郎のすごいところは、ブラックジョークを言っても決して不快にならないこと。それは、彼が持つ“絶妙なバランス感覚”と“プロ意識”があるからでしょう。観客の様子やその日の空気感を読み取りながら、場を和ませ、盛り上げるスキルは本当に見事です。

つば九郎の言葉は、単なる“ふざけたコメント”ではなく、時には社会風刺やエールとしても機能します。そんな一言ひとことに込められた“知性とユーモア”が、ファンの心を離さない理由なのです。

神対応!?ファンサービスの裏側

つば九郎は、球場に足を運んだファンにとって「会いに行けるスター」でもあります。球場の外でのグリーティングや、試合前・試合中のファンサービスでは、驚くほど丁寧でユーモアのある対応を見せてくれます。小さな子どもが近づいてくるとしゃがんで目線を合わせたり、大人のファンがグッズを持ってきたら全力でリアクションを取ったりと、その“神対応”は各地で語り草になっています。

さらに驚かされるのは、一人ひとりのファンをしっかりと見ているところ。誰かが自作のうちわを持っていれば、それにしっかりリアクションしたり、過去にあったネタを覚えていて“伏線回収”することもあるのです。マスコットとしての枠を超えたコミュニケーション能力は、まさに“中の人がいるようでいない”神秘性を保ちつつも、親近感を持たせる絶妙なバランスです。

ファンサービスに並々ならぬ情熱を注ぐその姿勢は、長年愛されてきた理由の一つ。つば九郎に会うためだけに球場へ足を運ぶ人がいるのも納得です。選手と同じくらい、いやそれ以上にファンとの距離を大切にしてきたキャラクターなのです。

球場イベントでの“自由すぎる”言動

つば九郎の魅力を語るうえで外せないのが、球場での“自由すぎる”行動の数々です。試合開始前のグラウンドで突然寝転がったり、対戦チームの応援にちゃっかり乗っかったり、イベントで用意された台本を完全に無視して勝手に暴れたり…。普通なら怒られてもおかしくないような行動が、なぜか許されてしまうのがつば九郎のすごいところです。

一見“暴走キャラ”に見えますが、実はその行動一つひとつに計算と観察力があります。たとえば、試合に負けて沈んだ雰囲気の中でも、つば九郎がちょっとした“おふざけ”をすることで、観客の笑いを誘い、球場全体の空気をやわらかくする効果もあるのです。つまり、彼の“自由すぎる”行動は、単なるパフォーマンスではなく、「雰囲気づくり」という役割も担っていたのです。

ときには審判におじぎを無視された仕返しとして“後ろから頭をぽん”というイタズラを仕掛けたり、選手のお立ち台に乱入してファンの笑いをさらったりと、サプライズ性も抜群。こうした“何をやらかすかわからないワクワク感”が、つば九郎の魅力を一層引き立てていました。

コアなファンをつかむグッズ戦略

つば九郎はグッズ展開も非常にユニークで、これがコアなファンをしっかりつかむ理由の一つです。定番のぬいぐるみやTシャツに加え、スケッチブックの名言をプリントした文房具や日用品、さらには「ちょっと大人向け」のブラックユーモアグッズまで、多彩なラインナップが揃っています。

注目すべきは、グッズが単なる“ファンアイテム”にとどまらず、“つば九郎ワールド”を再現している点です。例えば、「つば九郎スケッチブック風ノート」や「直筆風サイン入りトートバッグ」など、ファンにとってはニヤリとできる仕掛けが満載。グッズからでも彼の“毒舌”“ユーモア”“やんちゃさ”が伝わってくるのです。

また、限定商品やコラボアイテムの販売も巧みに活用し、常に新鮮さを保っています。毎年話題になる“つば九郎福袋”や“つば九郎カレンダー”も大人気で、オンラインショップが一時サーバーダウンすることも珍しくありません。

このように、商品展開においても「つば九郎らしさ」を徹底している点が、ファンの心をしっかりと掴んで離さない理由と言えるでしょう。

愛される“中の人不明”キャラの秘密

つば九郎がこれほどまでに愛され続けてきた理由のひとつが、「中の人が誰かわからない」というミステリアスな存在であることです。活動期間が30年に及ぶにもかかわらず、その“中の人”については明かされていません。これにより、ファンの間ではあえて触れず“キャラクターとして尊重する”文化が根付いています。

この“中の人不明”という設定は、単に秘密主義なのではなく、“つば九郎はつば九郎である”という強いアイデンティティを守るための演出でもあります。誰が演じていようと関係なく、「そこにいるのはつば九郎」であるというリアリティが、多くのファンの心に響いているのです。

また、声を出さずにスケッチブックでやり取りするという表現方法も、“人間っぽさ”を感じさせず、キャラクターとしての世界観を壊しません。そのため、長年にわたりリアリティを保ちながら、親しみやすさを兼ね備えた存在であり続けることができたのです。

“中の人がいない”ように感じさせることで、逆に“中の人の存在が気にならない”絶妙な距離感。それが、つば九郎が“人間以上に人間くさい”マスコットとして、世代を超えて愛され続けた最大の秘密なのかもしれません。

つば九郎とスワローズの関係性を深掘り!

試合中のパフォーマンスの役割

つば九郎は単なる“盛り上げ役”ではなく、試合の流れや雰囲気に合わせたパフォーマンスを通じて、スタジアム全体の空気をコントロールしてきました。特に試合開始前の登場では、その日の“コンディション”ともいえるテンションをパフォーマンスで表現。テンション高めにジャンプしたり、ファンとハイタッチしたりする様子は、まるで“もうひとりの選手”のような存在感を放っていました。

また、攻撃中のベンチ前やホームランの直後には、ユニフォーム姿で選手と同じ目線で喜びを表現し、ファンの熱量とリンクさせる役割も果たしていました。得点が入ればダンスを踊ったり、逆にピンチの場面ではあえて姿を潜めたりするなど、その一挙一動が観客の感情に寄り添っていたのです。

この“空気を読む力”こそが、つば九郎の真骨頂。ときにはユーモラスに、ときには静かに見守ることで、ファンの感情の橋渡し役となっていたのです。単なる演出ではなく、選手とファン、そしてチーム全体をつなぐ存在として、試合中のパフォーマンスは非常に重要な意味を持っていました。

勝利のときと敗北のときのつば九郎の違い

試合に勝ったときのつば九郎は、誰よりも嬉しそうに飛び跳ねていました。スケッチブックには「ばんざい!」「ちーむさいこう!」などの喜びの言葉が並び、選手と一緒にお立ち台に上がって盛り上げる姿は、まるで勝利の象徴のようでした。ファンもまた、つば九郎の無邪気な笑顔とダンスに癒され、心から試合の勝利を楽しめる瞬間となっていました。

一方で、チームが負けた日のつば九郎は一変。落ち込んだ様子でベンチ前に座り込んだり、「ざんねん…」「つぎ、がんばろうね」など、どこか哀愁を漂わせるスケッチブックの一言に、ファンも思わず苦笑いしてしまいます。しかし、それが決して暗い空気を生まないのは、つば九郎がどんなときも“チーム愛”を持って接しているからです。

勝っても負けても、つば九郎の姿勢は一貫して“スワローズの味方”。その姿勢に、ファンも何度も救われてきました。彼の存在は、ただのエンタメではなく、ファンの感情に寄り添う“共感装置”だったのです。

他球団ファンにも人気がある理由

つば九郎の人気は、ヤクルトスワローズのファンだけにとどまりません。実際、他球団ファンからも「つば九郎だけは好き」「敵だけどつば九郎は見たい」と言われるほど、その愛されぶりは球界全体に広がっていました。その理由のひとつは、他チームにも絡んでくれるフラットなスタンスです。

たとえば、ビジターゲームでも他球団のマスコットと全力でコラボパフォーマンスをしたり、相手チームのユニフォームを着て写真を撮ったりすることもあります。これがまたファンには好評で、「サービス精神のかたまり」として評価されていました。

また、辛口だけど笑えるスケッチブックのコメントが、相手チームのファンにも“クスッ”と笑える内容になっていることが多く、決して“敵意”を感じさせない点もポイント。プロ野球界にありがちな“敵対ムード”を逆手にとって、ユーモアで和ませてくれるのがつば九郎の真骨頂でした。

つまり、つば九郎は“スワローズのマスコット”でありながらも、“野球ファン全体のマスコット”としての役割を果たしていたのです。

チームのプロモーションでの貢献度

球団にとって、つば九郎の存在は単なるマスコットではなく、重要なプロモーションツールでもありました。グッズ販売、イベント集客、SNSでの拡散力など、つば九郎が関わると一気に注目が集まり、メディア露出も爆発的に増えるため、経営面でも非常に大きな存在だったのです。

特にSNSでは、球団公式アカウントよりもつば九郎自身の発信のほうが話題になることも多く、その言葉の選び方やタイミングの巧みさには驚かされるばかり。話題性のある発言でトレンド入りすることもあり、広報部門も「つば九郎の一言で何万リーチが生まれる」と話題にしたほど。

さらに、コラボイベントやテレビ出演、CM起用などでの露出は、スワローズの知名度向上に直結しました。地方自治体や企業とのタイアップでも、つば九郎が登場することで“親しみやすさ”と“信頼感”が生まれ、成功事例を数多く生み出しています。

つまり、つば九郎はプロモーションの“顔”として、営業・広告・広報の3役をこなすスーパーキャラだったのです。

つば九郎のメディア進出がすごすぎる!

テレビ・CM出演履歴を紹介

つば九郎はその愛くるしい見た目とキレのあるユーモアで、野球場の枠を飛び越えて、テレビ番組やCMにも多数出演してきました。特にバラエティ番組では、芸人やタレントたちにも負けない存在感を発揮し、スタジオの笑いをかっさらっていく姿が印象的です。

代表的な出演番組には、『とんねるずのみなさんのおかげでした』や『めちゃ×2イケてるッ!』などの人気バラエティがあり、テレビ東京のスポーツニュース番組にも準レギュラー的に登場していました。セリフがないはずなのに“コメント力”が高く、スケッチブックの一言が毎回話題になっていました。

また、企業CMでも多数起用され、ヤクルト関連商品はもちろん、他社とのコラボCMにも登場。清涼飲料水のCMで子どもたちと一緒に踊ったり、家電量販店のPR動画に出演したりと、その活躍の幅は年々広がっていきました。

つば九郎のすごいところは、どんなジャンルの番組に出ても“自分を崩さない”こと。どんなに派手な演出の中でも「しゃべらず、スケッチブックで会話」を貫き、つば九郎らしさを失わなかった点が、視聴者からの信頼と好感度の高さにつながっています。

今や「野球を知らなくても、つば九郎は知ってる」という人も増えており、彼のメディア露出はスワローズの顔としての役割をさらに強固にしました。

書籍出版とサイン会の様子

つば九郎の活躍はテレビだけにとどまりません。書籍の出版という分野でも存在感を示してきました。代表作のひとつが『つば九郎のおなか』シリーズや、シーズンごとの“スケッチブック語録”をまとめた本。これらはファンならずともクスッと笑える内容が詰まっていて、売上ランキングの上位に食い込むほどの人気ぶりです。

さらに、書籍の出版にあわせて行われたサイン会イベントも毎回大盛況。書店や球場イベントスペースに登場するつば九郎は、当然ながら「口を利かない」ので、サインもスタンプとスケッチブックで対応。でも、その無言のやり取りがまた面白く、参加者との“間”の取り方も絶妙です。

特にファンにとっては「つば九郎と一対一で向き合える貴重な機会」であり、記念撮影やグッズの手渡しなども行われます。整理券はすぐに配布終了になることが多く、その人気の高さがうかがえます。

また、本の内容にもつば九郎らしさが全開。「プロ野球界の裏話」や「つば九郎目線で見た選手の素顔」など、ファンだからこそ楽しめる要素が満載。中には読んでいてちょっとホロリとさせられるコラムもあり、彼が単なるおふざけキャラではなく、“感情を伝えるキャラクター”であることがよく分かります。

コラボ商品の爆発的人気

つば九郎はそのユニークさを活かして、多くのブランドや企業とコラボレーション商品を展開してきました。たとえば、アパレルブランドとのコラボでは、“毒舌スケッチブック風”のプリントが入ったTシャツやトートバッグ、キャップなどが人気を集め、即日完売することも珍しくありません。

また、文房具メーカーとのコラボでは、つば九郎のイラストと実際の“名言”が入ったボールペンやノート、スタンプが登場し、学生から社会人まで幅広い層にウケました。さらに、食品メーカーとのコラボで“つば九郎パッケージのお菓子”や、“オリジナルレシピ付きレトルト食品”まで展開され、食卓にも“つば九郎旋風”が吹き荒れました。

人気の理由は、「ファン心理を的確に突いたデザインとクオリティ」。たとえば、ただのぬいぐるみではなく、座らせると少し“だらしない座り方”になる仕様だったり、パジャマ姿やバスローブ姿のつば九郎グッズなど、“ちょっとクセが強いけど愛おしい”アイテムが多いのです。

こうしたコラボ商品は、つば九郎が常に“マスコットであることを超えた存在”であることを証明しています。ファン心理に寄り添いながら、ユーモアと愛情が詰まった商品展開は、他のマスコットには真似できない強みとなっていました。

YouTubeやSNSの活用法

デジタル時代において、つば九郎はSNSやYouTubeといったプラットフォームでも抜群の存在感を発揮してきました。公式ブログは早い段階から運用が始まり、日々の活動や球場裏話、ファンとの交流を発信する“つば九郎日記”は多くの人に親しまれました。

その後、Twitter(現X)やInstagramなどでも発信を開始し、試合中の裏話や選手との絡み、イベントの告知などを独自の目線で発信。フォロワー数は数十万人規模となり、「中の人がいないはずなのに中の人っぽいリアリティがある」と話題になりました。

さらにYouTubeでは、つば九郎が実際にチャレンジ企画に参加したり、選手との対談(もちろんスケッチブックを使って)を行ったりと、動画ならではの魅力を発揮。その“しゃべらないのに面白い”という独特の世界観が、ファンだけでなく野球ファン以外にも刺さる結果となりました。

特にSNSでは、「選手以上に拡散力がある」と言われるほどの影響力を持ち、トレンド入りも何度も経験。情報発信という意味でも、つば九郎はヤクルトスワローズにとって欠かせない存在だったのです。

地方や海外イベントにも引っ張りだこ!

つば九郎の活動は国内にとどまらず、地方イベントや海外遠征にも積極的に参加していました。日本各地で行われるプロ野球ファンフェスタや物産展などにも登場し、球団ファン以外の観客にも笑いと癒しを提供。その場の空気を一瞬で和ませる力は、まさに“歩くエンターテイメント”でした。

また、過去には台湾でのプロ野球イベントに参加したり、ハワイでのファン感謝旅行に同行したりと、国境を超えて活躍してきた数少ないマスコットのひとりです。言葉を使わないコミュニケーションが逆に海外ではウケが良く、身振り手振りやスケッチブックによる“非言語パフォーマンス”が世界共通の笑いを生み出していました。

特に、つば九郎の“おふざけスタイル”は海外メディアにも取り上げられることが多く、動画が拡散されることで日本の野球文化にも注目が集まるという効果も。ヤクルトスワローズの国際的な認知度向上にも貢献していたのです。

つば九郎の登場によって、そのイベントの注目度が何倍にも膨らむことから、自治体や主催者からも引っ張りだこ。その影響力は、まさに“マスコット界のグローバルスター”といっても過言ではありません。

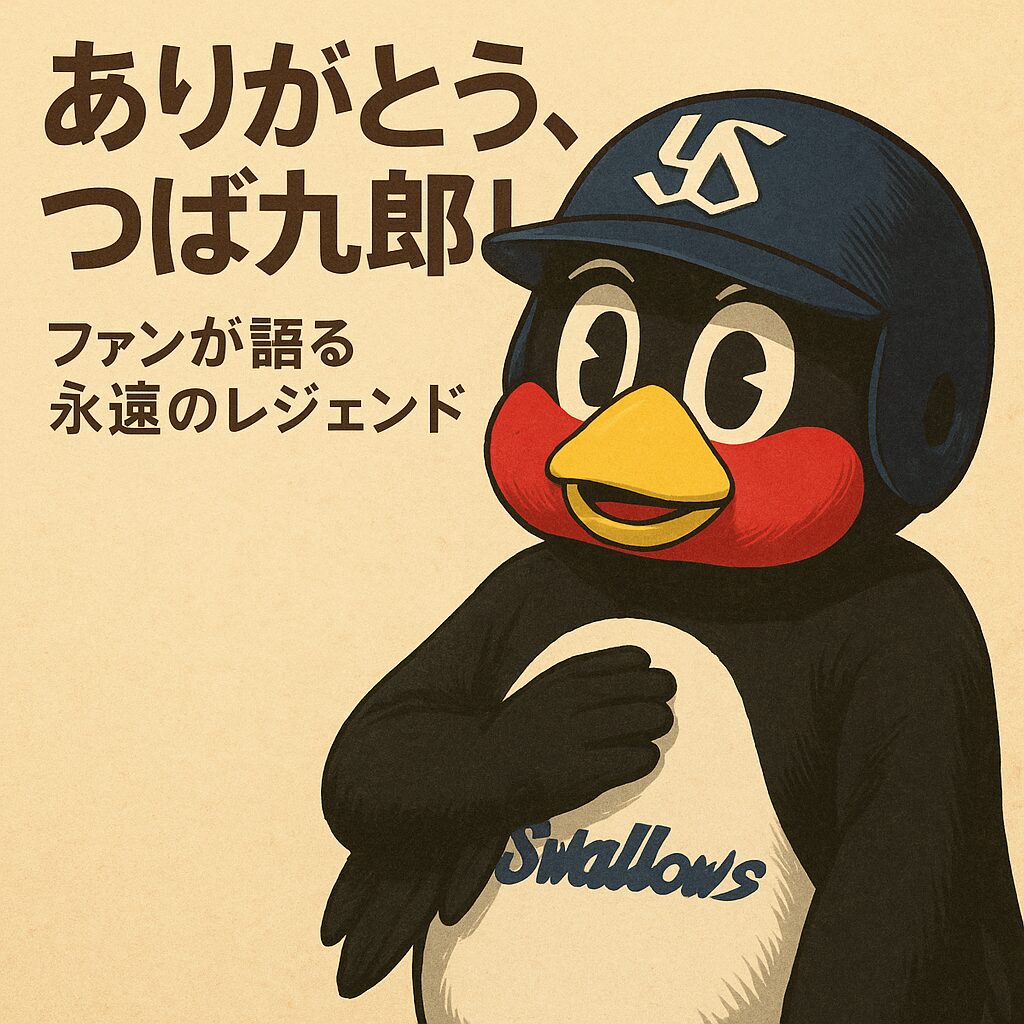

ありがとう、つば九郎!ファンが語る永遠のレジェンド

突然の訃報がもたらした衝撃と深い悲しみ

2025年2月、東京ヤクルトスワローズのマスコット・つば九郎の“中の人”が逝去したという訃報が報じられ、日本中に大きな衝撃が走りました。30年間にわたり、つば九郎としてスワローズを支え、野球界を盛り上げてきたその存在が、まさか突然この世を去るとは、誰もが想像していませんでした。

球団からの正式な発表では、「長年にわたりチームとファンに笑顔を届けてくださった方が、静かに天に旅立たれました」とだけ述べられ、詳しい事情は伏せられましたが、そこには深い敬意と感謝の想いがにじんでいました。

つば九郎は、あくまで“キャラクター”として存在し続けてきたため、その裏側にいた方の訃報が表に出ることは異例中の異例です。しかし、その異例を乗り越えてまで多くのファンが悲しみ、悼んだのは、それだけ“中の人”が長きにわたり愛されてきたからにほかなりません。

彼の訃報を知ったファンたちはSNS上で「本当にありがとう」「あなたの中につば九郎が生きていた」「おつかれさまでした」と、キャラクターを超えた人としての功績を讃え、深い感謝の言葉を贈りました。

ファンと選手からの感謝と祈りの言葉

この悲報に対し、スワローズの選手やスタッフ、そして何より多くのファンから温かくも切ない言葉が寄せられました。長年つば九郎と球場を共にしてきた選手たちからは、「言葉はなかったけれど、いつも支えられていた」「彼がそばにいるだけで緊張がほぐれた」と、感謝のメッセージが続々と届きました。

ある選手は、「つば九郎は、表情やしぐさだけで感情を伝えられるすごい存在でした。あれは演技ではなく、心のこもったパフォーマンスだった」と語り、その中にいた人物への尊敬と哀悼の意を表していました。

ファンからも、「何度も励まされた」「勝てない日でも、つば九郎を見るために球場に行っていた」「辛いときにあなたの一言が救いだった」といった声があふれ、つば九郎というキャラクターを通じて届けられた“人の温かさ”に改めて気づかされる瞬間となりました。

また、他球団のマスコットや関係者も続々と追悼の意を示し、マスコット界の中でもひとつの大きな時代の終わりとして、このニュースは深く記憶に刻まれました。

つば九郎が遺した功績と誇りある足跡

中の人の存在を明かさず、つば九郎というキャラクターを30年にわたって守り抜いたその功績は、プロ野球界の伝説そのものと言っても過言ではありません。おそらく、その方は“自分が表に出ること”ではなく、“つば九郎という存在をどう生かすか”に全力を尽くしていたのでしょう。

野球場でのパフォーマンスはもちろん、テレビやCM、書籍、SNS、イベントといったすべての場面で、キャラクターを崩すことなく徹底的に“つば九郎”を演じ続けたその姿勢は、プロフェッショナルの鏡です。

また、球団の顔としてだけでなく、野球の魅力を子どもや初心者に伝える“伝道師”としての役割も果たしてきました。野球を知らない人にも笑顔と驚きを与え、スポーツの楽しさ、マスコットの可能性、そして表現することの意味を広げてくれました。

今後、つば九郎というキャラクターは姿を消すかもしれませんが、その中にいた方が残してくれた“心”や“誇り”は、スワローズと野球界、そして日本中のファンの中にずっと残り続けます。

「つば九郎イズム」が未来に語り継がれる理由

つば九郎の中にいた方が遺してくれたものは、単なるパフォーマンスではありませんでした。それは、“何気ない日常を笑顔に変える力”“負けていても楽しむ精神”“しゃべらなくても伝わる表現”という、言葉以上のコミュニケーションの本質でした。

その根底にあったのが、「つば九郎イズム」と呼ばれる姿勢です。ユーモアを忘れない、空気を読みすぎるくらい読み、でもやりたいことはやる。その芯のある自由さと、ファンとの距離感の取り方、そして愛に満ちた“毒舌”は、どこか昭和的でもあり、今の時代にも必要な“人間らしさ”を映していました。

このイズムは、今後つばみやトルクーヤ、あるいはまだ見ぬ新たなキャラクターたちの中に、形を変えて受け継がれていくでしょう。ファンがそのイズムを語り継ぎ、球団がそれを守り、次世代に伝えることが、“つば九郎が生きた証”になります。

誰かひとりの努力ではない、みんなで作り上げ、みんなで守ってきた“つば九郎”という文化。それこそが、最も尊い遺産なのです。

これからも心の中に生き続けるレジェンド

つば九郎というキャラクターが今後活動を再開することはないかもしれません。しかし、つば九郎は永遠にファンの心の中に生き続ける存在です。球団は彼の功績を称えて「つば九郎メモリアルコーナー」や、「永久マスコット」の称号を検討しているとされ、今後もその姿は何らかの形で神宮球場に残ることでしょう。

ファンもまた、自らの記憶や思い出をSNSやブログ、動画などで語り継ぎ、つば九郎を次世代に伝える存在になっていきます。「神宮に行けばつば九郎がいる」そんな思い出は、これから野球を好きになる子どもたちにもきっと受け継がれるはずです。

そして私たちは忘れません。グラウンドで跳ねていたあの姿、スケッチブックを高く掲げて笑わせてくれたあの瞬間を。

つば九郎は、もうそこにいないかもしれません。でも、私たちの心の中では、ずっと、ずっと、笑ってくれているのです。

まとめ:つば九郎は永遠に“心のマスコット”

つば九郎は、ただのマスコットではありませんでした。東京ヤクルトスワローズの顔として、そしてプロ野球全体を盛り上げる存在として、30年にわたり多くの人々に笑いと癒しを届けてくれました。

試合中の空気を読む力、勝っても負けても変わらない愛情、他球団ファンにも愛されるユーモア、そしてメディアやSNSでの絶大な影響力。そのすべてが、つば九郎というキャラクターに“中の人”が込めていた魂そのものでした。

その中の人がこの世を去った今、もう彼のパフォーマンスを見ることはできないかもしれません。でも、ファンの記憶の中では、いつまでも元気につばめジャンプをして、スケッチブックで笑わせてくれるつば九郎が生き続けています。

「おつかれさま」「ありがとう、つば九郎」

あなたがくれたすべての時間と想いに、心からの感謝を込めて。

そしてこれからも、神宮の空の下に、あなたの笑顔はきっとある。